行政書士から一転、都内唯一の村・檜原村で、古民家を拠点に「息吹プロジェクト」を立ち上げた渡部由佳さん。自然に救われた経験から「自然と共生する場づくり」に挑む思いを、糞土師・伊沢正名さんと語り合いました。

行政書士から山奥の古民家オーナーに

伊沢 渡部由佳さんの存在を知ったのは、息吹プロジェクトの「ちきゅうのがっこう」で、「未来を紡ぐうんこ学」というイベントを糞土塾を使って出来ないだろうか、という連絡を頂いたときでした。

面白い企画が舞い込んだものだと嬉しくなって快諾すると、その打ち合わせと下見で1月末に糞土庵に来ていただき、プープランドを案内したのが由佳さんとの初めての出会いでしたね。

そのとき私は、こんな若い女性が活動拠点になる古民家や山林を取得して、いろんな人を巻き込んで様々な活動をしていることに驚くと共に、由佳さんって一体どんな人物なんだろう?と興味を持ちました。

だから少しでもその実態を知りたいと、5月半ばに檜原村で「風の縄文トイレ造り」のイベントがあるというので、初めてここに来てみて驚いたんです。その道の専門家から子どもたちまで大勢の人が嬉々として活動しているのを目の当たりにして、私もすっかり引き込まれてしまいました。

渡部 そうだったんですね。ありがとうございます。

伊沢 そして5月31日から6月1日の糞土塾でのイベントでは、小さな子から大人まで20名以上の参加者でにぎやかに、充実した内容になりましたね。

特にプープランドでは、シーソーやブランコで遊んだり丸太道を渡り歩く楽しさを満喫したり、正しい野糞のしかたを実践したりと、その目的がフルに達成できて大満足でした。

伊沢 ということで由佳さんと対談することになり、この古民家「紬(つむぎ)」を訪れるのは2回目ですが、改めて気持ちのいい場所ですね。今日も多くの人で賑わっていますが、今回は何をしているんですか?

渡部 今日は、みんなで「炭蔵トイレ」を作っているんです。檜原村の木を使った木炭を積んで壁をつくるのですが、いまやっているのは木を焼いて炭をつくる工程ですね。

この古民家にはもう一つ、5月につくった「縄文トイレ」がありますが、どちらもウンコを微生物の働きで分解するバイオトイレです。

古民家の庭で木を焼く参加者たち

風通しの良い縄文トイレ

伊沢 由佳さんはこの古民家を拠点として、自然を体験できる空間を作っているんですよね。

渡部 ええ。この古民家は、江戸時代に建てられ、400年もの歴史があるんです。

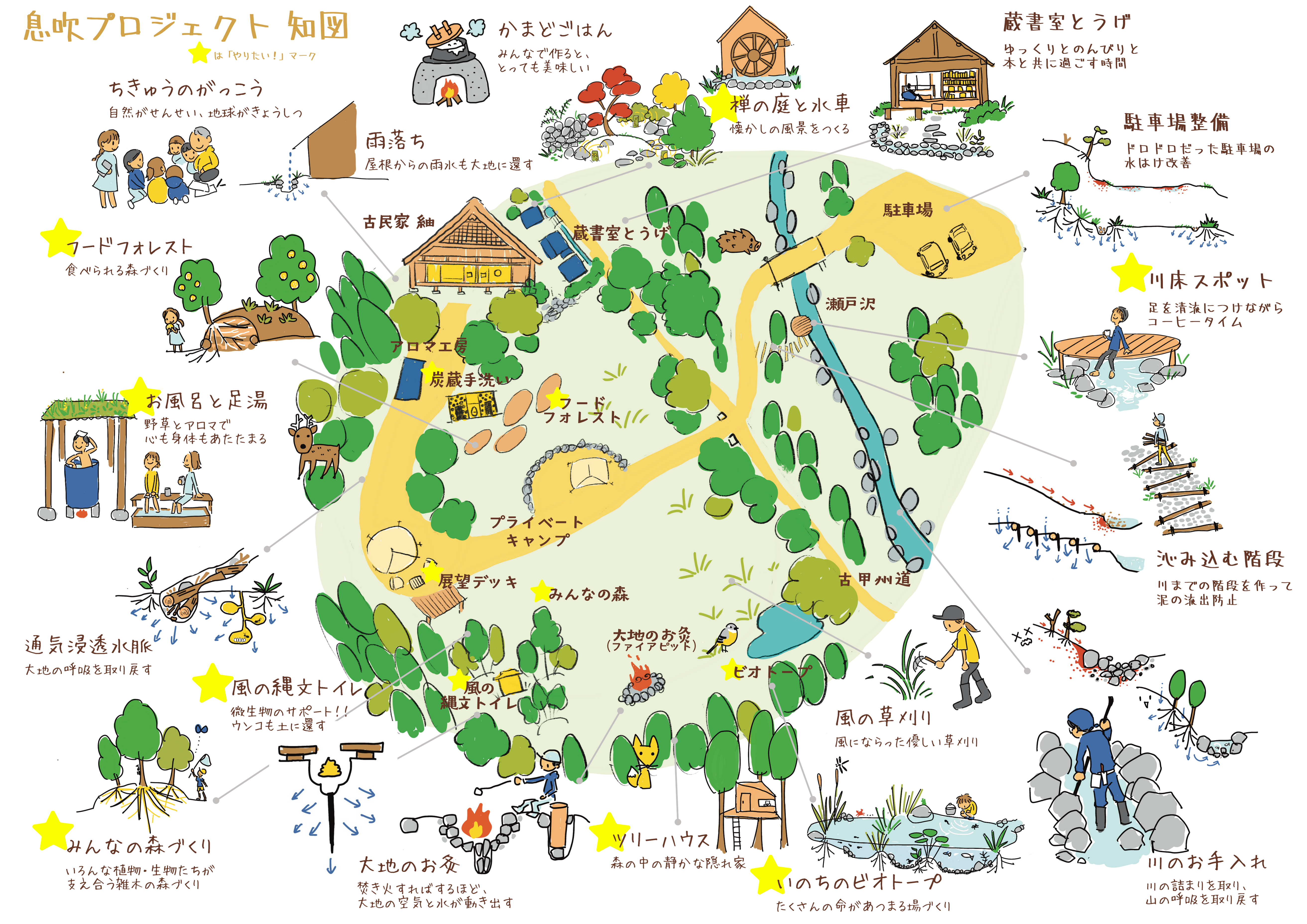

この古民家を拠点にして興味を持ってくれた人からアイデアを募り、自然の中で遊んで学べる空間を育てていきたいと「息吹プロジェクト」を立ち上げました。すでに五右衛門風呂をつくったり、蔵書室を作ったりと、新しい取り組みが次々と生まれています。

ちなみに古民家の周りの土地もあわせると、広さは5,500平米以上。ツリーハウスも作りたいし、生き物が心地よく暮らせるビオトープも作りたいし……と、やりたいことは尽きないですね。

伊沢 パワーがみなぎっているのを感じますね! 今となっては自然にまつわる活動をしている由佳さんですが、元々は行政書士だったと聞きました。かなり珍しい転身ではないですか。

渡部 ええ、そうなんです。数年前までは、監査法人で行政書士として働いていました。でも正直に言って、行政書士の仕事がすごくしたかったかと言うと、そうでもなくて。

というのも、行政書士になったのは「自分のコンプレックスとの戦い」という側面が大きかった。私が高校生だった頃は「女の子は大学なんて行かなくてもいい」との風潮が残っていて、大学に行かせてもらえなかったんですね。それが悔しかったから、高卒でも試験にさえ受かればなれる行政書士を目指しました。

かなり時間をかけた末にやっと合格しましたが、実際に働いてみると、毎日スーツを着て上司におべっかを使う日々に、違和感を感じてしまいました。

結局子どもができたことを機に仕事は辞めて、2020年に檜原村に引っ越してきたんです。

渡部由佳(わたなべ・ゆか)株式会社OSOTO代表、MOKKI株式会社共同代表、檜原村在住カメラマン 行政書士として監査法人にて法務コンサルタントを行なっていたが、妊娠・出産を機に退職。その後、カメラマンだった祖父の元で写真を学んだ経験を活かし、baby、kids、family専門フォトスタジオをオープン。幼少期はキャンプや海遊びで自然の中で過ごし、20代から趣味の波乗りを通じて多くのことを学んだ経験から、「自然の中でこそ本当の自分、本当の笑顔に出会える」ということを子ども達へ伝えたいと、2018年7月に株式会社OSOTOを設立。「我が子にさせたい自然体験とは?」をテーマに、プログラムを手がける。

伊沢 そういうことだったんですね。でもそこで、いきなり山奥の檜原村に引っ越しちゃう思い切りがすごい。何があったんですか?

渡部 檜原村にたどり着くまでに、本当に自然のお世話になってきたんですよね。私は千葉県の成田市出身で、自然の中で遊べる環境がある田舎で育ちました。だから自然には元々親しみがあった。

悶々と行政書士の勉強をしていた頃も、サーフィンが好きで毎週のように海に出かけていました。大海原に漕ぎ出すと自分の悩みが急にちっぽけに思えて、海からいつも元気をもらっていたんです。

そんな中で、大きな転機が二つありました。一つは2011年の東日本大震災での原発事故。サーフィンをしに毎年訪れていた場所が、事故があった原発の目の前だった。当たり前に行けると思っていた場所が、突然もう二度と足を踏み入れられない場所になってしまったことが、本当に辛かったんです。

しかもこの事故は、自然災害ではなく人災。大切な場所を失ったショックはもちろん、自然に対する申し訳なさで、一人で大泣きしていたのを覚えています。

もう一つはここ数年の話ですが、檜原村に産業廃棄物処理場をつくるという話がありました。私としては、自分が出したゴミを自分の土地で処理するのは当たり前だと思うのですが、反対運動も大きく、すごく揉めていたんです。

伊沢 まさに私が野糞を始めるきっかけになった、し尿処理場建設に反対する住民運動と同じ構図ですね。自分たちが出したウンコのくせに、その処理は他所へ押し付ける。なんて無責任なんだろうと憤慨したことがきっかけで、自分自身のウンコへの責任の取り方として野糞を始めたんです。

渡部 私も人間に“ドン引き”しちゃったんですよ(笑)。自分たちで出したゴミなのに、処理したくないって身勝手すぎない……?って。結局、処理場をつくるのに適した環境が整っていないとのことで、建設の話自体は無くなったのですが。

このような経験が重なり、自分を救ってくれた自然にきちんと恩返ししたい、自然と共生する生き方を模索したいと思うようになりました。そこで檜原村に引っ越すことを決めたんです。

伊沢 由佳さんも自分を救ってくれた自然に恩返ししたいと……それこそまさに野糞の心ですよ! 命の素の食べ物を自然からいただいたのだから、そのお礼に命をお返しする。それが糞土思想なんです。由佳さんと私の想いは、根底で繋がっていたんですね。

渡部 そこから古民家を手に入れられたのは、本当にご縁でした。この古民家は、私たちが購入する前はお蕎麦屋さんとして使われていたんですが、閉店してからは空き家状態でした。

人伝に買い手を探しているという話を聞いて見学に行き、一目で好きになりましたね。そこで想定よりも安い価格を提示してもらえ、ちょうどコロナの助成金もあって。これは買うしかない!と。

伊沢 コロナの助成金が……それもなんだか運命的ですね。じつは私もコロナで対面での講演会ができなくなったりしたことが、それまで拒絶していたインターネットを受け入れるきっかけになっていますからね。そしてこの対談ふんだんも、その流れの中にあります。

古民家の中には、昔懐かしい囲炉裏も。

渡部 本当に。今となっては、古民家はこの流れを全部お見通しだったんじゃないか、という気もします。これだけ歴史の長い家だと、佇まいが人間っぽいんですよ。なんだか、こちらが見られている感じがするんです(笑)。

この家は、大勢の人が集まると喜ぶ気がすると思ったら、江戸時代には代官の休憩所としても使われていたそうで。そうした歴史がこの家の個性を形作っているのかもしれませんね。

自由に遊ぶことが自然を助ける

伊沢 由佳さんのパワーの源泉を垣間見られた気がします。由佳さん自身も、自然に救われた経験があったんですね。

渡部 やっぱり自然は癒しですよね。今の世代の子どもはたとえ遊びであっても、自然と日々の生活が乖離しているじゃないですか。それが少し心配です。

私は自然の中で遊んで楽しかった幼少期の記憶があったから、大人になって辛くなったときに「海に行ってみよう」と思い付くことができて、元気をもらえた。そうした記憶がない人は、自然に助けてもらおうという発想に至れないですよね。

古民家のすぐ側を流れる清流。

伊沢 まさに、自然って逃げ場でもあるんですよね。人間社会はトラブルだらけだし、いつダメになるかもわからない。そういうときに、人間社会とは全く違う秩序で成り立っている自然は、とても救いになる。人生において、自然に逃げるという選択肢があるかないかは、すごく大きな違いだと思います。

私も片田舎生まれで自然の中でタップリ遊んだから、人間不信に陥って高校中退した頃は山奥で仙人になるのが夢だったんです。もしも中退せずにそのまま進学していたら、間違いなく過激派入りして破滅的な人生を歩んでいたに違いありません。

渡部 ですが自然に頼りっぱなしじゃなくて、自分がこんなに癒してもらったんだから、その恩返しをしたいとの気持ちがずっとありました。それがこの「息吹プロジェクト」の根幹にあります。

ただ、そんなに特別なことはしなくていいんです。たとえば、この古民家の近くには清流が流れているのですが、その川の詰まりを取り除き、山の保水力を上げる活動を定期的にやっています。

いまは活動としてやっているものの、本来は子どもが川でカニやら魚やらを獲るために、ゴソゴソ岩の隙間に手を突っ込んでいれば、それが詰まり取りになる。本当は、それくらいでいいんですよね。

伊沢 子どもたちの遊びは、自然の営みに組み込まれているんですね。人間も本来は野生動物と同じで、自然と共生するための能力が元々備わっていたはずです。だから子どもは自由に自然の中で遊ばせておけばいいんだけど、今のこの社会では子どもたちに、ああしろこうしろ、これはダメだと、干渉し過ぎです。余計なお世話なんだよね。

渡部 そうそう。大人は、子どもをもっとリスペクトしていいと思います。息吹プロジェクトをやっていても、子どもの能力に感動する場面が本当にたくさんあって。たとえば「ひたすら石を運び続ける」みたいな集中力は、大人は子どもに全く敵いません。

トイレを作る場所も、敷地の中から子どもに選んでもらったんですが、子どもが「ここがいい!」と選んだ場所が、風通しなどの観点で大人が見ても最適だったんですよ。子どもの直感力って、すごいですよね。

清流の水で顔を洗ってスッキリする伊沢さん。

積極的に人の手を借りよう

伊沢 この息吹プロジェクト、クラウドファンディングで資金を集めていたと思いますが、2ヶ月ちょっとで支援額300万円以上達成という、すばらしい成果でしたね。由佳さんの人を巻き込む力には、圧倒されてしまいます。

渡部 私も元々は、なんでも一人でやっちゃうタイプの人間なんですよ。だから人を巻き込むのが得意、というわけでもありません。ですがこの息吹プロジェクトでは、あえて人の手を借りることを意識してきました。

やはり楽しく活動を続けるには、関わる人それぞれの主張や想いが乗っていることが欠かせません。だから私が引っ張るだけではなく、「みんなでやる」ということを大事にしたい。私はリーダーとして最後の責任は取るけれど、実際の活動はみんなの個性や才能が存分に発揮される形にしていきたいですね。

実際、いま関わってくれているみんな、いろんな得意分野があるんです。執筆を生業にしているライターさんがクラウドファンディングの文章を書いてくれたし、設計関連の専門家がトイレの設計を指導してくれているし。心強いですね。

伊沢 すばらしいです。私も一人でガンガンやってしまうタイプの人間なんですが、由佳さんのように多くの人を巻き込んで、一緒にやっていくのはヘタクソなんですよ。でも私は今、誰かに糞土思想を繋いでいく必要性を強く感じています。

というのは、最近歯がボロボロになって食事が困難になり、このまま食べられなくなれば死んでも良いと思っています。しかし糞土思想はもっともっと社会に広めたいので、私が亡くなった後もそれをやってくれる人が必要なんです。

そこで今考えているのが、自然との共生を目指している人やグループを繋ぐネットワークをつくって、全国的にこの活動を進めていくことです。その一つが、由佳さんの息吹プロジェクトです。

渡部 なるほど。伊沢さんの周りの人同士がつながっていく、というのは面白そうですよね。たとえばこの「対談ふんだん」も、すでに40人以上実施されているということでしたから、その対談相手を集めたイベントを開催して、繋がりを広げていくのはどうですか。その名も「糞談シンポジウム」。

伊沢 確かにそれも良いですね。でも、私が中心になるのではなく、周りの人同士をつなぐというのがもっと大事です。由佳さんの活動を見ていて、これからの糞土師活動のヒントを得られました。今日はありがとうございました。

〈了〉

(取材・撮影・執筆:金井明日香)