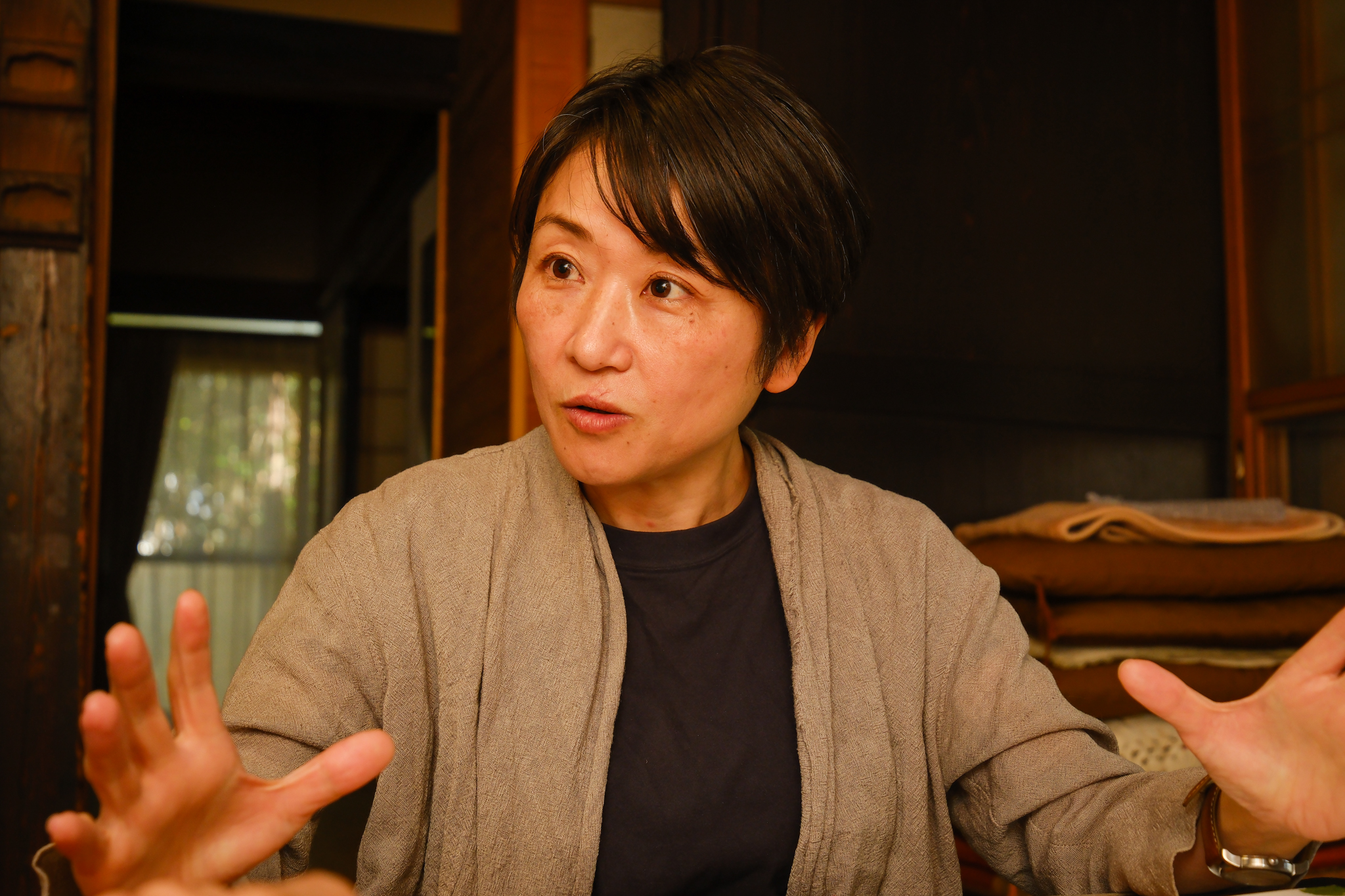

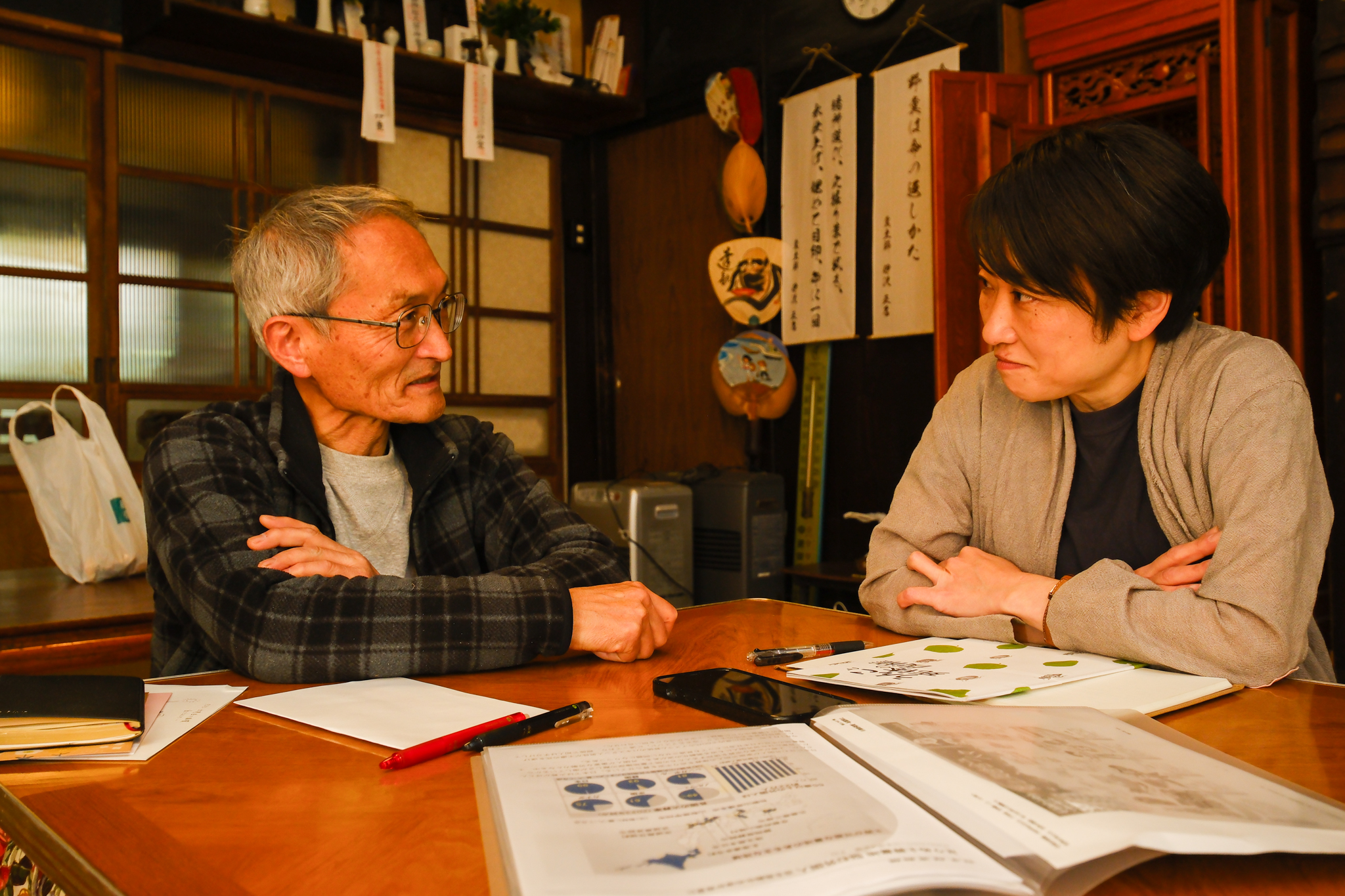

前田亜紀(映画監督)×伊沢正名(糞土師)

今回の対談相手は、映画『うんこと死体の復権』(関野吉晴監督/2024年8月公開)のプロデューサー、前田亜紀さんです。映画の撮影秘話や上映後の嬉しい影響、そして死への新たな取り組みなどについてお話ししました。

伊沢:このたびは常識を完全にひっくり返す、刺激的で素晴らしい映画を作っていただき、ありがとうございました。この映画で私はうんこに関してだけ出ていますが、今はむしろ死体の方に強い関心を持っています。そしてうんこと死体の復権とは、「野糞と土葬の復活」だと。そこで今日はこの映画の制作にからめて、プロデューサーの前田さんからお話を伺いたいと考えています。よろしくお願いいたします。ところで、前田さんとの初めての出会いは、私の撮影が始まった日のことでしたね。

前田:そうでしたね。関野吉晴さんから、映画を作るにあたって取材したい人が三人いるとお聞きしたのですが、そのうちの一人が伊沢正名さんだと聞いて、初めて伊沢さんの存在を知ったんです。それから実際にお会いしたのは、1、2年後ですね。初めて糞土庵にお邪魔し、取材させてもらったときです。

初対面でしたが、様々な撮影をさせていただき、プープランドにも連れていっていただきました。私は映画のパンフレットに「撮影日誌」を書いているのですが、関野さんにとってはこの映画が初めての監督作品で、どれだけ苦労したか、どれだけ現場に足を運んでいたかを皆さんにも知っていただきたいと思いました。映画の撮影には3年から4年近くかかっているんですが、私なんてもう2年目ぐらいから、「これ、いつやめるんだろう!?」って思っていました。

伊沢: えっ、やめるって?

前田: はい。いつ終わるんだろう、この取材!?、と思っていたんですよ。でもその時、「ああ、そうか」と思ったのは、伊沢さんをはじめとする3名の被写体の方々が、いつ終わるか分からない取材にもかかわらず、行くたびに喜んで迎え入れてくださったことです。被写体の皆さんが、いつも楽しそうにフィールドに立っていて、それも色々な試みをされていて、そのことに感動したんです。

伊沢:ああ〜。そんな風に見えていたんですね!

前田:はい、 こんな人たちがいるのかと(笑)。

伊沢:むしろ私の方こそこの映画がなかったら、もう一度野糞跡掘り返し調査をすることはなかったでしょうね。15年以上前のデータのまま、「野糞をするとこうなるんだよ」とずっと話し続けていたと思います。それがこの映画のお陰で、思わぬ発見が幾つもあったんです。糞土思想がより進化した、という実感がありますね。

前田: それはお互いウィンウィンですね。

「ジャンクうんこ」からの新発見

伊沢:この映画では関野さんの提案で、食べ物の違いによるいろいろな種類のうんこで、分解の違いも調べました。その一つが、添加物だらけのジャンクフードを5日間食べ続けてもらって出した、ジャンクうんこです。関野さんも私も当然のように、まともには分解しないだろうと考えていました。ところがそれを2週間後に掘り返したところ、普通のうんこと同様、すっかり分解が終わって良い土になっていたんです。土の働きというか、土壌微生物の凄い力に驚くと共に、人間社会の常識なんて、うんこと自然に関してはいかに無知蒙昧かと思い知らされました。でも、この素晴らしいシーンがカットされちゃったんですよね。どうしてなんですか?

前田:このジャンクウンコの調査については、腸内での消化との関連なしには結果を読み解き、断定するのは難しいのではないか?という話を当時関野さんとしていたのを覚えています。ジャンクフードの添加物が体内で消化吸収されずにどのくらいの割合でウンコとして出ていくのか?という点ですね。また一方で、ジャンクフードを食べていない普通のウンコであっても、現代生活では添加物を一切口に入れない食生活はほぼ不可能に近い。そう考えると、ジャンクウンコと普通のウンコに実際のところどれほどの差があるのか?という話になり、謎がまた謎を呼んで、結論としては他の魅力的なシーンを優先することになったのです。ところで取材では、野糞の味見とかもありましたね。

(プープランドの土葬予定地に展示された、鴻池朋子さんのアート作品『土に還る』)

伊沢:そうそう。実は分解後の美味しいウンコだけでなく、野糞から4日後のうんこの味見もしたんです。人と自然をアートで繋ごうと、野外でも壮大な作品展示をしているアーティストの鴻池朋子さんが真っ先に食べてくれて。でも私は味見をしていないんです。

前田:あ、伊沢さんは食べてないんですか?

伊沢:そうなんです。 鴻池さんにつられて、関野さんとカメラマンの3人が味見したんです。でも私はやらなかった。だって4日目のうんこですよ?

前田: まだうんこですよね。

伊沢: 苦いと分かっていたからね、ははははは。

前田: とんでもない裏話ですね。

伊沢:でもね、このシーンはうんこだって分解すると美味しくなるんだ、というのを知ってもらうためなのに、出来上がった映画ではこれも削られていました。なぜなんですか?

前田:編集の最終段階まではそのシーンは入っていたんですよ。その段階で、配給会社と劇場に試写をしてもらおうと送ったんですが、観た人たちから結構な拒否反応がありまして…。メイン館のポレポレ東中野の代表の大槻さんは、なぜかカレーライスを食べながら試写をしたらしく、映画の前半で気持ち悪くなったとか。カレー食べながら観ちゃダメでしょう…と思いましたけどね。ただ、この時届いたリアクションによって、私たちスタッフがどれだけうんこワールドにどっぷり浸かり、感覚が麻痺しているかを自覚しました。一般の感覚からずいぶん遠いところにいるぞ、と。そもそも人のうんこを見ること自体、日常には無い衝撃ですからね。それで初心に立ち返り、いくつかシーンをカットして、拒絶反応がなるべく起こらないようマイルドにしました。その甲斐もあってか、うんこが出てくる映画ですが、観てくださる方たちも、そんなにドン引きという感じではありませんでしたね。

伊沢:そうですね。皆さん楽しそうに観ていました。

前田: 観てくださった方の多くが、価値観を変えられたとか、面白かったと言ってくださいました。伊沢さんなどのように、映画の登場人物の真似はすぐにはできないけれど、でもこれまでの価値観が変わった、と。

この前も、こんな話を聞きました。ずっと飼っていた20歳くらいになる犬が、もうすぐ亡くなりそうなんだけど、妻がどうしても土に還したいと言っていて、私はどうしようかなと思っていたけれど、この映画を観て、やっぱり土に還したいな、と私も思うようになりましたって。

伊沢: 私もフェイスブックなどで色々な意見をもらうようになりましたが、あの映画を観て、「自分は絶対土葬してもらいたい」という人がたくさん出てきていると感じています。

前田:そうですね、土葬が良いという方々、私の周りにもいますね。あの映画を観て、その思いにさらに勇気をもらった、という感じですね。私は大分の出身なんですが、大分の映画館でもこの映画を上映したところ、涙を流していたお客さんがいたんです。「もうちょっと早く観たかった。家族が亡くなったんだけど、亡くなる前に観ておけば、もっと違う時間を過ごせたかもしれない」というお話をお聞きしました。あの映画を観てくださった方それぞれにそれぞれの想いがあるようなんです。面白いですね。

伊沢:この映画を国内だけにとどめておいていいのか?って、いろんな方に何度も聞かれました。私自身もそれを願っているんですが、海外版、作らないんですか?

前田:映画は一般的に、まず海外を巡ってから国内上映なんですよね。だから今回はじめに国内上映した以上、これから海外に、というのが、どういう評価になるのか分からないところです。それに海外に出すための労力とお金もかかります。やってみないと分からないですね。

伊沢: 糞土思想も、今までみたいに私一人でやっていたら、うんこのことだけで終わっていたかもしれません。でもこの映画では、うんこと死体を一緒に扱ってもらったことで、私自身も死や死体にまで本気で取り組むようになりました。それに、国際通信社のAFP通信の取材も受けて、海外にも糞土思想を紹介いただきました。是非この映画も海外に出してほしいです。

前田:そんな流れになったらいいですね。今、一年くらいかけて、海外のさまざまな映画祭に出していこうとしています。アジア、欧米、アフリカ、南米など、地域を限定せずに、色々なところに投げていこうとしています。

火葬大国日本と「死」への向き合い方

伊沢: 死体の問題ですが、あちこちで土葬墓地反対運動が起きたりして、現在の日本はほぼ火葬だけになってしまいましたね。

前田:そうですね。

伊沢: 外国のほうが、はるかに土葬をしているわけですよ。宗教上の理由もあるかもしれないけど。

前田:そうなんですよね。日本は火葬率がほぼ100%らしいですね。

伊沢:そうなんです。 そこまで徹底しているのは、異常ですよ。

前田:韓国は93%、シンガポールは81%、カナダは75%、米国は61%だそうです。

伊沢: 日本は火葬率がダントツの世界一ですね。

私は以前から、最期は山の中で野垂れ死んで土に還りたいと考えていました。でもそれでは不審死体として回収され、火葬される可能性が髙いです。そこで確実な方法として、土葬墓地の認定に取り組み始めました。それは歯がだめになり、食べられなくなってきたことで死をより強く意識し、実現に向けて行動し始めたんです。

前田:歯がダメになったことがきっかけだったのですね。

伊沢:そうなんです。この映画の打ち合せで22年の正月に関野さんが来たときに、あるアドバイスを受けたお陰でね。実は10年前に舌癌になった私は、放射線治療の影響で唾液腺がやられて、就寝中に唾液がまったく出なくなってしまったんです。口内がカラカラに乾いて痛くて、夜中にしょっちゅう目覚めて水を飲む苦労を関野さんに話したところ、水よりも吸収の良いスポーツドリンクを薦められました。すぐ実行に移すと9月初めから、次々に歯が欠け始めたんです。スポーツドリンクって、けっこう糖分が多いですからね。

前田:歯が弱っていってしまったんですね。でも本来なら、治療に行きますよね。

伊沢:普通はね。でも、私は出来るだけ自然のままに生きて、自然に死にたいと考えています。だから入れ歯や治療をするんじゃなくて、野生動物と同じように、喰えなくなったら死ぬのは当然と考えています。

また、多くの人は死を終末だと捉えるから遠ざけようとしますが、自然の中では命もうんこと同じように循環して、決して終わらないというのが糞土思想です。だから自分の死体を命の循環に乗せられれば、私は「しあわせな死」に辿りつけると考えています。それが「土に還る」ことで実現するんです。

前田:死に近づいたって思ったんですね?

伊沢:そうなんです。食べられなくなって死に向かうことで、いよいよしあわせな死の実践に入れた。その功労者が関野さんなんですよ。感謝しかありません。

前田:なるほど。ただ、どう死ぬか、自分ではコントロールできないですよね。現代社会での規範といいますか。火葬99%以上のこの国で、放っておいたら、みんな死後は燃やされる。

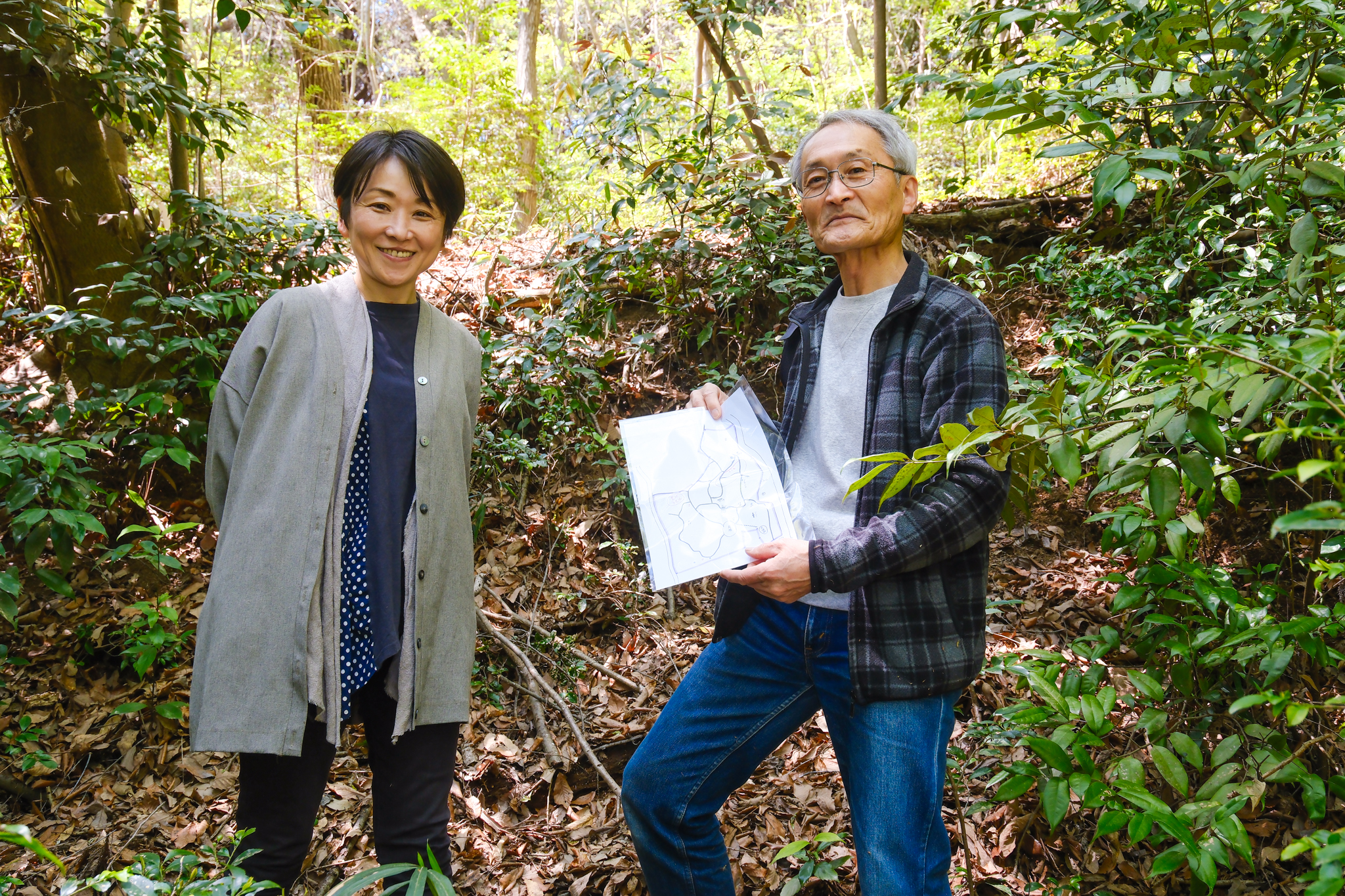

伊沢:そこを、どうやったら土に還れるか、土葬できるかを、一から考え始めました。法律では、絶対に土葬は禁止というわけではなく、自治体の条例で決められています。ただ、墓地でないと埋葬できない。だったら、プープランドに墓地を認定してもらえばいいわけです。

前田:土に還るんだって本気になったからですね。

伊沢:ところがね、その後墓地の認定を得てもダメだとわかったんです。というのは、地元桜川市の現在の条例では、墓地は水源や飲用井戸から200メートル以上離すこととか、遺体は2メートル以上深く埋めないといけないんです。

前田: なぜ2メートルなのか、根拠はあるんですか?

伊沢:死体を汚染物質と考えているわけです。だからなるべく深く埋めるべきだと。ところが、深く埋めると酸欠になり、おまけに土壌微生物も極端に少なくなって分解が進まず、かえってアンモニアなどが発生するんです。まるっきり非科学的な妄信ですよね。でも浅く埋めれば野糞と同じように、多くの動物や土壌微生物に食べられ分解されて土を肥やし、新たな命になって豊かな森を造るんです。だから、こんな条例に期待したってしょうがない。もう法律なんか蹴っ飛ばしてしまえ、と。

前田: 蹴飛ばせそうですか?

伊沢:どこまでやれるかは分かりませんが、とにかく私はプープランドの土に埋もれます。これが自然の摂理に沿った、そして私の命をかけた、最期の闘いになります。

前田:なるほど。伊沢さんのその死に方は、すごく昔ながらのものだし、人間と自然との循環の中では、とてもナチュラルなあり方ですよね。

伊沢: そう。シンプルですよ。

前田: 最近私も色々調べているんですが、有機還元葬って聞いたことはありますか?コンポスト葬ともいいます。

伊沢:棺桶をキノコの菌糸体で造る、きのこ葬というのもありますね。

前田:そういう新しい動きについてはどう考えてらっしゃいますか?

伊沢: いいなと思いますよ。自然に還ることを目指していますしね。 だからね、世界ではもうあちこちで始まっているんですよ。やってないのは日本だけです。

前田:そうなんです。今、日本でも、若い世代の人たちがそれを取り入れてほしいと動いているんです。でもやっぱり、結局ぶち当たるのは法律の壁なんですよね。

伊沢: そうです。だからこっちは、その法律を蹴っ飛ばしてやろうと考えているんですよ(笑)。

実は多くの人が、土葬は法律で禁止されていると誤解しています。それもあって、土葬反対派がのさばっているんじゃないですか。それに加えて、火葬が環境破壊の原因になっていることをみんな知らないですよね。その事実を広く伝えることも私の闘いの柱です。その辺のことを簡単にまとめると……。

・法律で禁じているのは墓地以外への埋葬で、土葬の許認可は自治体の条例で決めていて、土葬可能な市町村は数多くあります。実際私自身も1991年に、近所のおばあちゃんが亡くなった際に墓穴掘りから棺桶担ぎ、そして埋葬まで経験しています。そして数年前にも地元の桜川市で、あるお寺の先代住職が土葬されました。

・現在の火葬では灯油が使われます。自治体の発表では、遺体一体を火葬するのに40~60リットル、平均で50リットルが必要とされます。宗教学者の山折哲夫氏の著書によれば、170リットルだそうです。日本の年間死者数はおよそ160万人で、その99.97%が火葬されるということは、少なくとも50×160万=8000万リットルの灯油が火葬で使われているんです。そのために大量の二酸化炭素が発生し、死体も灰と二酸化炭素になります。

地球温暖化を抑えるために二酸化炭素の発生をなんとか減らそうとしている中で、これに完全に逆行しているのが火葬です。しかしこれを土葬に切り替えれば、火葬での二酸化炭素発生がゼロになるだけでなく、遺体の栄養で自然環境も豊かになります。

(土葬予定地の真下にあるこの崖に、造園家で環境再生の第一人者、高田宏臣さんが横穴墓を掘ってくれる)

「死」がもたらす新たな価値観

前田:ただ、そこに相容れない価値観がありますよね。伊沢さんが提唱しているうんこや死体に対する価値観は、一般的には、不衛生という感覚で受け取られてしまうことが多いですよね。

それを個人レベルで理解してもらうために、どうしたらいいでしょうか?価値を一生懸命伝えても、「不衛生でしょ」っていうのが払拭されないと浸透しませんよね。

伊沢: そこは不衛生の疑問を解くよりも、もっとこっちのほうがいいぞ、と引っ張り込みたいんです。こちらが楽しい生き方をしていたら、みんな真似したくなりませんか? 死についても、死は終末ということで、悲しくて辛いものとみんな考えていますよね。でも、もし死ぬことの価値を知ったらどうだろう。「私も真似してみたい。死んでみたい」と思わせるくらいになりたいですね。

前田:「私も死んでみたい」って面白い。生き返らないけれど。

伊沢:そう、むしろ死ぬことで実現できることがあるはずです。例えば一昨年3月に亡くなった坂本龍一さんの死が良い例です。多くの都民や研究者、さらにはイコモスなどからも反対されていた明治神宮外苑再開発に伴う樹木の大量伐採を中止するように、死の直前にまるで遺書のように、小池都知事に手紙を送りました。それで一気に反対運動が盛り上がり、9月に始まる予定だった伐採が大幅に延期に追い込まれましたね。元気な人がいくら一生懸命正論を言っても、なかなか社会は動きません。でも、坂本さんはそれを死の間際にやったからこそ、あれだけ多くの人の心に深く響き、世の中が動いたんじゃないでしょうか。私はこれを「死の力」だと考えているんです。

前田: なるほど。では、伊沢さんの思想を理解する人は、増えましたか?

伊沢:これまでやってきた「うんこと野糞」に関しては増えましたね。しかし今回「死と死体」に踏み込んだことで、理解されたかどうかは別として、うんこよりも死や土葬に興味を持つ人のほうが圧倒的に多いことがわかりました。「うんこ」が1だとしたら、「死」はその何倍、何十倍。反応が全然違います。

前田:どちらも自分に関係ない人はいない世界だから、関心が高いのでしょうね。

伊沢:でも、うんこはトイレに流せば自分には関係なくなるけど、死は自分自身のことでしょう? 誰にも逃れられない。だから死への関心ははるかに強いんです。Facebookでも土葬に関する私の投稿への反響は、桁違いです。もっと早く死や土葬のことをやればよかったと思いましたよ。

前田: この映画でも「死体」というタイトルに惹かれて鑑賞に来た若い女性がいました。「死は終わりじゃなく、命の始まり」と言っていて、この映画の思想と全く同じでした。

伊沢: まさにそうなんですよ。自分の命は死で終わるけれど、そこでまた新しい命が始まる。だから私の墓を掘り返して、どう朽ちていくか見て欲しいな、とも思っているんです。

前田: でも、それは法律的にはまずいのでは?

伊沢: 確かにその通りです。でも、法律や常識を破ることが、新しいものを見つけることに繋がり、それが面白いんですよ。

前田: 死をもって表現するわけですね。

伊沢: ええ、私もアーティストですから。そしてこれは、うんこから気付いたことなんです。野糞跡掘り返し調査をしたら、虫やきのこ、芽生えなど、うんこから新しい命が生まれているのを見た。命は循環する、終わらない。それが分かったから、死体だって同じ。むしろ死体のほうが栄養価が高く、もっとすごいんだと。

前田: 理想の死に方にたどり着くまでに、やるべきことがたくさんありますね。

伊沢: そうです。ただ、いつ死ぬかはわかりません。準備が間に合わなかったら、それはそれで仕方ないと思っています。でも、思いついたらやっちゃう。そうすれば結果は出る。失敗も挫折も想定内です。

前田: 1年や3年といった計画を立てるのではなく、今やれることをどんどんやっている、ということですか?

伊沢: そうです。まずやれることをやるだけです。

うんこがうんこに見えなくなってくる

前田:近年は安楽死を求める人も増えていますよね。

伊沢: 安楽死のためにスイスまで行かなければならないなんて、馬鹿なことがあるかと思いますよ。介護や医療でどれだけの資源エネルギーを使っていることでしょう。しかも現在の医療は、健康で長生きさせるんじゃなく、ただ死期を延ばすだけのものもあります。元気で長生きするのはいいですが、不自然に長生きさせられているのは違うと思いますね。

前田:生きていることだけに重きが置かれるあまり、強制的に生かされている状態が維持されるのは幸せではないですよね。

伊沢: そういう状況をひっくり返したいんです。だから今書いている本、『うんこになって考える』(農文協)では、そういうことばかり書いています。

前田: 映画「うんこと死体の復権」でも、本来、生きるということがどういうことかを描いていますよね。この映画の企画を聞いたとき、すごく面白いなと思ったんです。関野さんらしい企画だなと。関野さんは50年以上、人間と自然の関係を追求してきた人ですから、「うんこと死体の復権」というテーマも、人間と自然の関わりを極限まで探求するものだと感じました。先住民のような生き方をしたいと思いながらも、それが難しいと悟った関野さんが、日本の都会のなかで自然と共生する方法を模索してきた。だから、この企画はとても面白いと思ったのです。

よく覚えているのが、初めて伊沢さんを訪ねたときのことです。私と関野さんの2人で、カメラを持って撮影を始めるという日でした。プープランドでうんこを撮影することは決まっていたのですが、うんこを、どのくらいの画角で撮るべきか、すごく悩んだんです。

伊沢: アップで撮ってしまうと、映画のスクリーンでは何メートルもの巨大なうんこになってしまいますからね(笑)

前田:そんな特大うんこはまずいだろう、どれくらいのサイズがいいだろう、と(笑)。私が最初の撮影担当だったので、もし最初にアップで撮ってしまうと、後から来るカメラマンやスタッフもそのサイズ感で撮ることになる。まずは引いて撮り、必要に応じて寄ってもらうのがいいかな、と。サイズ感をとても意識していたんです。

伊沢: なるほど。

前田: でも、不思議なことに、撮影しているうちに、うんこがうんこに見えなくなってくるんですよね(笑)。

いつの間にかうんこがうんこではなくなって、気づいたら超アップで撮っていました(笑)。ハエやウジ虫がいて「おおー、ほんとだ!」と、みんなと同じようにクローズアップで見てしまって。「しまった!」と思いました(笑)。

伊沢:前田さんがアップで撮ってしまったので、後のスタッフにも「もう気にせず自由に撮ってください」と引き継いだんですね(笑)。

前田:そうなんです。最初の段階では、私は共同監督でもあったので、少し気負って現場に臨んでいた気がします。

伊沢: でも、撮ってしまったらもう仕方ないですね。

前田: そうですね。あとは、スタッフも一緒にうんこをさせてもらったりしました。

伊沢: そうそう。それが嬉しかったんですよ。当事者になってこそ、本物が見えてきますから。

前田:男性スタッフの船木のうんこが、ものすごく臭かったらしくて。

伊沢:前日の食事が肉だらけだった船木さんのうんこ、あれは本当に臭かった(笑)。

前田:それを関野さんと伊沢さんが「臭いー!」と大喜びしてくれたのが、船木はすごく嬉しかったそうです。

伊沢: 恥ずかしいんじゃなくて、嬉しいんですか?

前田: うんこを褒められるのは格別みたいですね(笑)。

伊沢: 自分が生み出した分身ですからね。

前田: なかなかそんな経験はないですよね。大人が自分のうんこを褒めてもらえるなんて。

伊沢: そういえば映画の最後の方で、この映画の死体のところで出ている絵本作家の舘野鴻さんに、自分のうんこを褒められた関野さんがすごく喜んでいましたね。これこそ「幸せなうんこ」ですよ(笑)。

(野糞跡には枯れ枝を刺して、バッテンの目印をつけている)

前田:映画を仕上げていく中で、「うんこと死体の復権」というタイトルだと、なかなか新聞記者が取材に来てくれなかったりしました。

伊沢: 私もそういう経験は何度もあったけど、この映画でも来なかったですか?

前田: ほとんど来ませんでしたね。仲の良い記者からも、ぱったり連絡が来なくなったりしました。やっぱりタイトルに抵抗があったんだと思います。

一時期、関野さんが「うんこと死体の冒険」にすればよかった、なんて言っていました。「復権」という言葉が微妙だったのかもしれないと。

伊沢:でも、タイトルはこのままで正解だったと思いますよ。

前田: 4日後のうんこを食べるアーティストのシーンも、編集している私たちは何度も見ているうちに慣れてしまって「ぜんぜんいいだろう」と思っていたのですが、第三者に見せると、ものすごく驚かれました。

見えてきた「しあわせな死」のかたち

前田:うんこは良いとしても、次代を担う子どもたちに「死」を伝えるのは難しいですか?

伊沢:以前、ある小学校でうんこの授業をしたときは、一方的に教えるのではなく、質問形式にしました。「木は何を食べている?」「木はどんなうんこをしている?」というように問いかけると、子どもたちは自由に考えてどんどん手を挙げて発表し、そこから糞土思想につなげていきました。このように、うんこについては子どもたちと上手く対話ができたのですが、死について子ども向けに伝えるのは、まだ難しいかもしれませんね。

前田: 確かに、死は日常から遠ざけられていますからね。

伊沢: でも、たとえば、「みんな焼死体を食べているんだよ、美味しいサンマの炭火焼きは、サンマの焼死体だろ」と(笑)。人間の焼死体は嫌でも、サンマの焼死体はおいしいおいしいと食べている。そうしたユーモアを交えながら、死に関連するものを色々な形で伝えていけたらどうかな、と思います。子ども向けの死の伝え方、これからしっかり考えてみます。

とにかくこの映画のおかげもあって、最近はどんどん新しいことが起きています。状況が急激に変わり、私の考えも暴走気味で、自分でも追いつけないくらいです。

前田: 例えば、造園家で環境再生の第一人者の高田宏臣さんが、プープランドの林に横穴墓を掘ってくれる、といったようなことですか?

伊沢:そうなんです。以前は人知れず一人でこっそり死ぬしかないと思っていたのに、私が本気で土葬を実現しようとしていることを知ったら、高田さんが「手伝うよ」と言ってくれたんです。

私のために横穴墓を掘ってくれて、しかも理想的に分解するような構造にしてね。でもこれは違法な死に方だから、高田さんたちは私が死ぬ前に引き上げて、最後は私一人で食を絶ち、水を絶って即身成仏しようと考えています。こうして様々な人が、私の死のために関わってきています。

前田:科学的アプローチのチームもいれば、土木の専門家もいる。みんなで伊沢さんの「しあわせな死」を実現させようとしているんですね。

伊沢: そうです。一人で全てをやるのではなく、色々な人が連携して、力を合わせてやることが一番良いのかもしれません。

前田:もしそれが実現できたら、みんな感動するでしょうね。ぜひその様子を、新しいドキュメンタリー映画として撮りたいです。

伊沢: 是非撮ってください。今、新しいものがすごいスピードで見えてきています。こうした状況にいると「いつ死んでもいいや」という気持ちにもなりますが、まだ生きているから、取り敢えず思いついたことはどんどんやっていきますよ。

<完>

撮影・編集:小松由佳